Por Emiliano Ruiz Parra

El genio no tiene tiempo

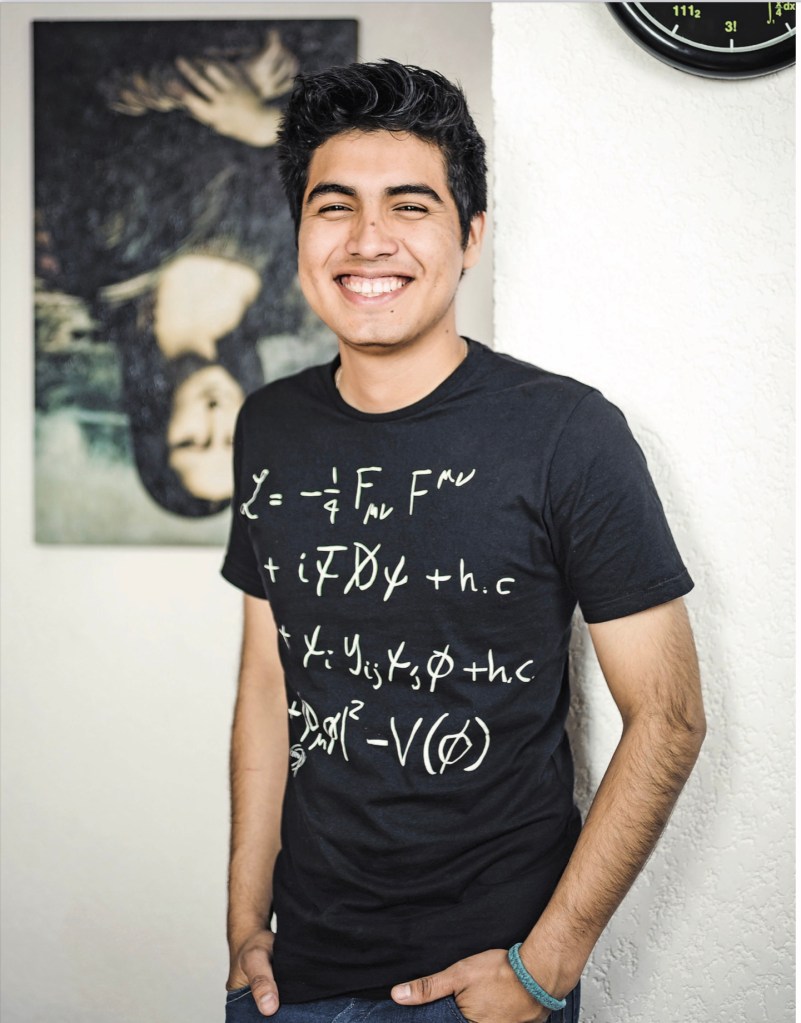

Cristóbal García Jaimes habla hasta por los codos, y si las rodillas hablaran también hablaría por las rodillas. Parece una catarata cuando cuenta sus proyectos –una mezcla de sueños propios y ajenos–: terminar el doctorado en la UNAM (o en el Massachusetts Institute of Technology); publicar –a sus 19 años– sus hallazgos en la prestigiada revista Nature; o mejor aún –le han dicho– ser el próximo premio Nobel, el Einstein mexicano y, ¿por qué no?, presidente de la República.

Nos comemos unos tacos al pastor en el comedor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y, en la conversación, los sueños del mañana se funden con los proyectos de hoy: hacer lecturas de rayos equis con cinta adhesiva para ofrecer ese servicio en las comunidades pobres de la sierra de Guerrero; introducir el cultivo de la granadilla en la Tierra Caliente para producir biocombustibles y sustituir la siembra de amapola; impulsar coros comunitarios para sacar a los niños del narcotráfico; enseñar física a través de cuentacuentos…

Cuando tenía 15 años y entró a la Preparatoria 6 de Coyoacán (la fresa 6, le dice) sus compañeros le espetaban “indio patarrajada, regrésate a tu pueblo”. Y sí, siempre regresaba a su pueblo, San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero: todos los fines de semana iba a ver a su madre y lavar su ropa sucia. Hasta que uno de esos regresos fue triunfal: bautizaron una calle con su nombre. Era la misma calle en la que, años atrás, vendía pan a dos cincuenta pesos la pieza.

Su éxito también lo hizo surcar el aire: el entonces gobernador Rogelio Ortega lo llevó de Acapulco a Zihuatanejo en helicóptero: desde las alturas miró los morados campos de amapola, la flor de la que se extrae la base de la heroína. Ahora tiene 19 años, le han dicho que es un niño genio pero a Cristóbal no se le olvida la relatividad del tiempo: la fama, me dice, le durará unas semanas y quiere aprovecharla para impulsar el mayor número de ideas que pueda.

Cristóbal Miguel García Jaimes. Inventor de un acelerador de partículas de mil pesos (50 dólares). A partir de ese invento le llovieron los premios: el Nacional de la Juventud 2014 (que le entregó el presidente Enrique Peña Nieto) y, ese mismo año, el Premio International Light Awards. En 2015 le dieron la Medalla Sentimientos de la Nación, la mayor distinción que otorga el Congreso de Guerrero, la provincia en la que nació.

Cristóbal da la impresión de que nunca se detiene. Repite: “no tengo tiempo…” No tiene tiempo, afirma, para sentir rencor hacia su padre, que lo abandonó de niño; no tiene tiempo para ir al cine o gastarlo sin hacer nada con los amigos. Y entonces no me aguanto las ganas de darle consejos a un genio y hasta crezco unos centímetros al pontificar: son los amigos, le digo, los verdaderos maestros de la vida –y no los profesores ni los padres–, los que enseñan con testimonios y no con sentencias o fórmulas, y que nada mejor que perder el tiempo vagando por las calles con ellos.

Pero mientras yo vago por las calles Cristóbal García Jaimes aterriza sus sueños: se ha comprado ya Chino para dummies. Quiere aprender la lengua del país que proyecta construir un laboratorio similar al del CERN (European Organization for Nuclear Research) pero con un acelerador de partículas de 52 kilómetros de largo. El del CERN, en la frontera franco-suiza, mide 27 kilómetros. Quiere ir a hacer el doctorado al China; Cristóbal avanza en el proyecto Ciencia Móvil: un autobús que lleve ciencia a comunidades pobres de Guerrero: pero bien balizado, me dice, para que no los levanten (en México levantar significa que te secuestren y nunca nadie vuelva a saber de ti, como les pasó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa); da conferencias en universidades ante cientos o miles de muchachos; recibe las llaves de ésta y de aquélla ciudad y, en el teléfono, trata de “canijo” y “cabrón” –por la confianza, no por falta de respeto– al diputado que le regaló el traje negro para recoger la medalla Sentimientos de la Nación.

De repente me arroja una frase que condensa todos esos sueños en una dosis de realidad:

–Yo sé que si no hubiera sido por Ayotzinapa no me hubiera ido así –me dice.

Cuánta verdad cruda.

Es cierto: autoridades de Guerrero presuntamente mataron a tres y desaparecieron (secuestraron y quizá asesinaron) a 43 jóvenes de la misma edad de Cristóbal, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Tenían la misma edad que el joven inventor. Daniel Solís Gallardo, asesinado el 26 de septiembre, había nacido el 16 de junio de 1996: apenas cinco meses más chico que Cristóbal. Aldo Gutiérrez Solano –en estado de coma por un tiro en la cabeza– era del 28 de enero de 1995, un año mayor. Por eso sospecho que los políticos de Guerrero se cuelgan de Cristóbal y de sus méritos para lavar sus culpas. Como si a través de Cristóbal quisieran decir que en Guerrero no sólo se reprime, tortura, dispara y desaparece a los jóvenes. Esa provincia, quisieran presumir sus gobernantes, también vio nacer genio de la física. Pero aunque llenen de premios a Cristóbal, la suya será siempre una historia de mérito individual: se ha abierto el camino a pesar de la violencia en Guerrero y en su pueblo de San Miguel Totolapan. Hoy Cristóbal García Jaimes también es un desplazado de la guerra contra el narcotráfico.

Me sorprende su fecha de nacimiento: 10 de enero de 1996. Confirmo que los signos zodiacales son una patraña. A sus 19 años Cristóbal es desenvuelto, asertivo, simpático y elocuente. Yo, que nací un 11 de enero –los dos somos capricornios– a su edad era todo lo contrario: tímido, introvertido, inseguro y temeroso. Cristóbal está pensando en escribir su autobiografía precoz ahora que cumpla 20 años (Carlos Monsiváis la hizo hasta los 28) y eso porque ya recibió una oferta editorial. Mientras almorzamos continúa con su cascada de ideas y proyectos: hacer escuelas autosustentables con electricidad verde y huerta. De repente habla de sí mismo en tercera persona y menciona que “el efecto Cristóbal” ya permeó en todo Tierra Caliente y la puso en el mapa de la atención de los políticos.

Atiende el chat de Whatsapp. Ha quedado de verse con una chica frente a la biblioteca central de la UNAM: camina hacia el jardín conocido como Las Islas y le viene a la mente –me lo dice– el campo de tres hectáreas que sembraba cuando era niño. El pretexto para la cita es una chamarra que dejó olvidada en alguna conferencia. La elocuencia de Cristóbal se interrumpe. Está nervioso, tartamudea. El muchacho asertivo y seguro de sí mismo se transmuta en un joven apenado frente a la muchacha. «No te vayas», le suplica al reportero, que se despide y los deja solos.

El genio no tiene pueblo

–¡Están matando al vecino, mami! –gritó Sorami.

–Tírense al piso –les pidió Sofía a sus tres hijos.

Afuera de la casa la metralla asesinaba el silencio de la noche. Adentro se mezclaban los gritos, los llantos, el pavor de escuchar a la muerte viajando en esquirlas de plomo. Había que esconderse de ella antes de que se colara por alguna ventana y se metiera entre las sábanas.

–¡Métanse debajo de la cama! –les pidió Sofía a sus hijos.

Oyeron los pasos de los hombres que entraban al pueblo, rodeaban el zócalo. Explosiones. Parecía que las granadas reventaban junto a las orejas, dejándote sordo. Para Sofía Jaimes el tiempo pasaba muy lento, ¿tirarse al piso? Pero estaba tan flaquita, chupada por la infección en los riñones, que después no podría levantarse. Lo que más le preocupaba eran sus hijos: Cristóbal, de 14; Sorami, de 11, y Brian Ramiro, de nueve años. Sentía su corazón exprimirse como un trapo de pensar que era madre soltera de tres muchachitos, y que no había un hombre en la casa que sacara el pecho como un muro y detuviera las balas de los pistoleros.

Y justo entonces escuchó la voz de Cristóbal, el mayor.

–No se preocupen, hermanitos, no tengan miedo. No está mi papá pero yo los voy a salvar.

Eran las cinco de la mañana. Un batallón de sicarios había entrado a lanzar una ofensiva contra la comandancia municipal, a 100 metros de la casa de Sofía y sus tres hijos. Las fotografías muestran los saldos del ataque: cientos de hoyos en la fachada del edificio. Esa madrugada de mayo, año 2010, la muerte se había metido a pasear a San Miguel Totolapan y Cristóbal se había convertido en el papá de sus hermanos.

0-0-0

Sofía Jaimes lleva un registro mental de las víctimas de San Miguel. Va calle por calle: al profesor fulano lo mataron; al señor zutano lo desaparecieron; a doña mengana la secuestraron y le sacaron un millón de pesos. Su memoria conserva el censo de la muerte y el horror. Y al final ofrece una cifra: 120 familias han abandonado el pueblo ateridas de pavor.

0-0-0

Un grupo de niños de primaria se tomó una fotografía. Como la canción, de 18 que había ya nomás quedan 12. Seis han sido asesinados. Y tres lograron el milagro: llegar a la educación superior. Uno de ellos, Cristóbal García Jaimes.

0-0-0

Durante la mañana y la tarde del 13 de septiembre de 2015 Cristóbal García Jaimes visita a amigos y parientes en Chilpancingo durante las horas previas a que le impongan la medalla Sentimientos de la Nación. Por sus conversaciones, pareciera que acudimos a una conferencia de desplazados de San Miguel Totolapan.

Cuenta un Empresario: me levantaron, me esposaron, me enteiparon, me subieron a una camioneta y me sentaron en una silla. Yo estaba seguro de que se me iban a venir las cejas y las pestañas cuando me quitaran la cinta de los ojos, pero había sudado tanto que estaba toda mojada y salió a la primera. Qué sorpresa: me tenían en una placita de un pueblito. La gente pasaba por ahí y no decía nada, como si yo no existiera. Pero luego pensé que así es igual en San Miguel: uno oye gritos y ya mejor no hace nada. Al final pude negociar y me dejaron que pagara mi rescate a plazos.

0-0-0

Una Abarrotera tenía la tienda más grande del pueblo. Llegaron por ella. Le bajaron un millón de pesos. Luego volvieron por ella una segunda vez. 15 días de secuestro y le sacaron otro millón de pesos. Después por su hijo. Decidió entonces dejar el pueblo y abandonar latas, cartones de leche, cerros de papel de baño. Ahora tiene una tiendita en una calle en una loma de Chilpancingo. Tocas el timbre y sale a atenderte.

0-0-0

Un Profesionista mandó a sus hijos a orfanatos en otros estados de la república. Mejor que se criaran solos que en el terror. Además, en la escuela de San Miguel Totolapan ni siquiera les impartían todas las materias porque ya ni hay maestros: muy pocos se atreven a ir a dar clases a ese pueblo.

Recuerda una ocasión que tocaron a su puerta: eran seis hombres, ni hacía falta que portaran armas: mañana a mediodía me tienes que entregar 100 mil pesos, ¿Y de dónde los saco?, preguntó el profesionista, Muy tu problema, le contestaron. Se endeudó y los pagó. A las pocas semanas llegó uno de ellos por 20 mil pesos.

Otra vez lo mismo.

Después hubo justicia divina:

“Gracias a Dios el que me extorsionó luego lo mataron”, me dice.

0-0-0

Cristóbal García Jaimes tenía un pacto con su madre: ir cada fin de semana o cada 15 días a verla a San Miguel Totolapan. Ahí lavaba su ropa sucia. Entre junio y julio de 2015 Cristóbal interrumpió sus visitas. Gracias a la solidaridad de amigos y desconocidos se fue a Europa: París, Roma, Ginebra, y la visita a uno de sus sueños: el CERN, en donde está el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas de 27 kilómetros de largo que ha permitido recrear los momentos del universo posteriores a la explosión del Big-Bang.

Mientras estaba de viaje su tío Rutilo García Romero fue asesinado. Médico veterinario, durante los procesos electorales era capacitador del Instituto Nacional Electoral (INE). Ese trabajo lo llevaba a tocar puertas y hablar de política con los totolapenses, convocarlos a ser funcionarios de casilla y darles algo de formación. En la elección del 5 de junio había habido alternancia municipal: perdió el PRI y ganó el PRD. Dicen que el doctor Rutilo no se prestó a ningún fraude y por eso lo mataron. A partir de entonces Sofía Jaimes le prohibió a su hijo que la fuera a ver a San Miguel Totolapan.

El acelerador llanero

Cuando conocí a la madre de Cristóbal, Sofía Jaimes, ella pesaba 40 kilos. Sus brazos y sus piernas eran delgados como carrizos. En el peor momento de su insuficiencia renal pesó 21 kilogramos. Un huesito. Esa señora menuda y sonriente fue el aliento de Cristóbal y el ancla que le puso los pies sobre la tierra. Un par de años después de que la conocí, doña Sofía falleció.

Hasta los 10 años Cristóbal vivió una infancia que parecía garantizada en San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente de Guerrero. Su padre era maestro de bachillerato y su madre, peluquera. Hasta que la atacó una enfermedad renal. Necesitaba diálisis. Se mudó a la Ciudad de México durante un año para salvar la vida. A su regreso ya había perdido su matrimonio. El profesor Ramiro García se había ido de casa a formar otra familia.

Cristóbal quedaba como el hermano mayor de Ángeles Sorami (Sorami es el acrónimo de SO-fía, RA-miro y MI-guel, por Cristóbal Miguel) y Brian Ramiro. La enfermedad retiró a Sofía de la peluquería y le impuso a Cristóbal el deber de salir a trabajar: vender pan dulce con una canasta bajo el brazo (su madre le decía Caperucita Roja), sembrar una parcela, albañilear.

En la secundaria su maestro de matemáticas, Vladimir Reyes, detectó su talento y le dio clases particulares. Cristóbal advirtió otra manera de obtener recursos: los concursos al desempeño escolar. Ganó ocho, entre ellos el Campeón de campeones, en el que se midió contra los alumnos más sobresalientes de las escuelas privadas de Guerrero. Los premios, casi siempre, consistían en tabletas electrónicas, cámaras fotográficas o computadoras, que Cristóbal vendía sin desempacar para contribuir a la economía familiar.

Su madre lo alentó a estudiar la preparatoria en la Ciudad de México. Desde el primer año de secundaria Cristóbal consiguió las guías de estudio para el examen de ingreso. Pidió la preparatoria 6, que exige puntajes de excelencia, y acertó en 121 de 128 reactivos. La capital del país fue, como casi siempre, hostil con el campesino acabado de llegar. En alguna casa que vivió con parientes le hicieron sentir que era arrimado: lo ponían a lavar el coche de su primo que había llegado desvelado de alguna parranda.

En la prepa 6 hubo quien le decía “¡Tizoc, regrésate a tu pueblo!”, en referencia al personaje indígena de la película mexicana. Pero también hubo quien intuyó su talento. Su profesora Patricia Jiménez Gandera lo animó a entrar al programa Jóvenes hacia la Investigación. Su trabajo sobre las propiedades medicinales de la tecata (un estropajo natural) le valió una estancia de cuatro semanas en el Instituto de Física de la UNAM. El doctor Efraín Chávez lo acogió como su discípulo. Por primera vez desde que llegó a la capital, Cristóbal conoció las tres comidas al día porque los maestros le compraban el almuerzo. Obtenía algunos pesitos de velar un edificio en la calle de Turín, a espaldas del metro Cuauhtémoc, y gracias a la solidaridad de sus profesores ya no tenía que elegir entre fotocopiar un capítulo o comerse una torta; entre engargolar un trabajo o subirse al microbús para llegar a la escuela.

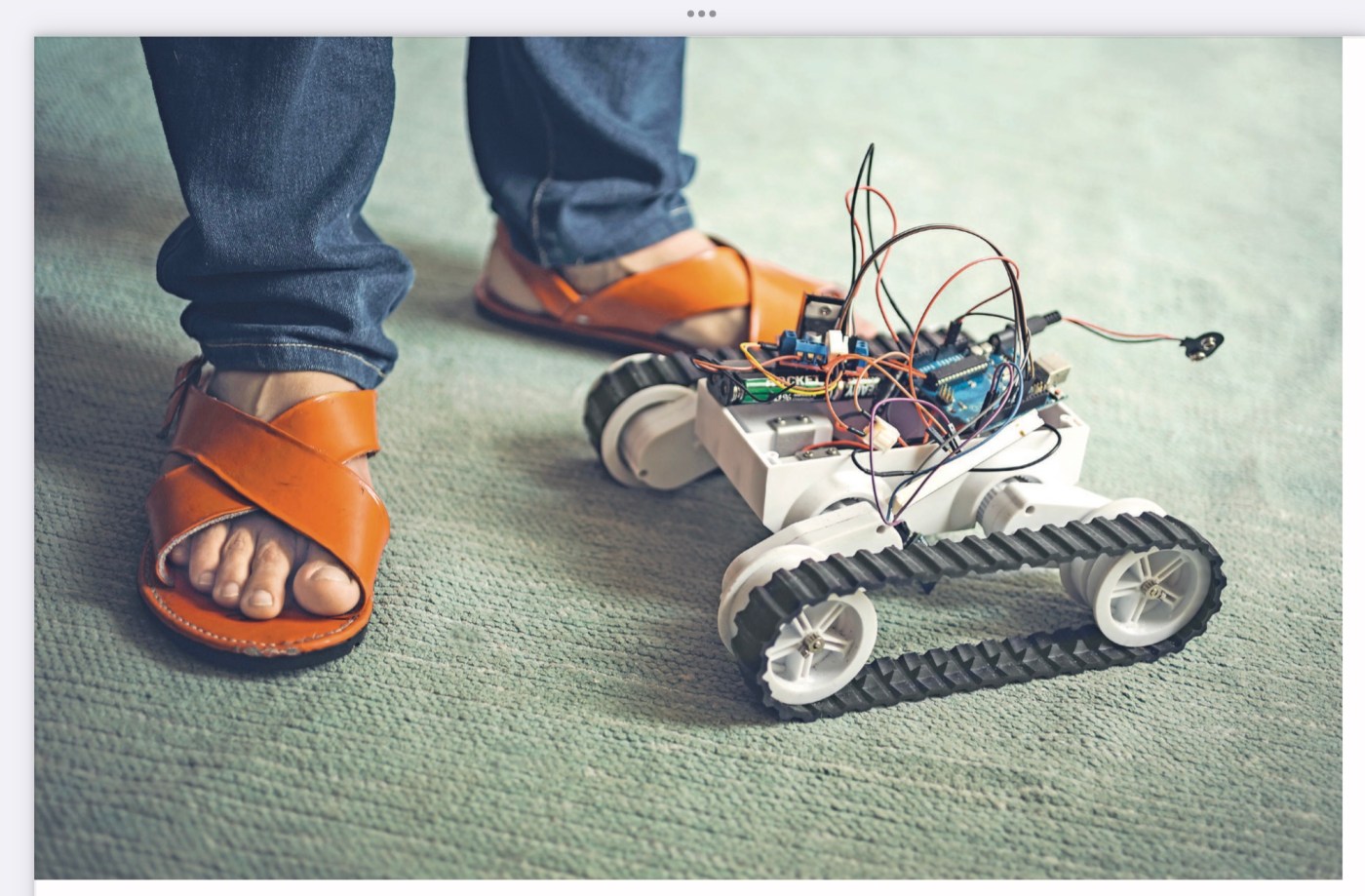

Después de esa estancia siguió yendo al Instituto y tuvo una idea brillante: hacer un acelerador de partículas con lo que estuviera a su alcance. Reunió mangueras, tubos de PVC, aluminio y cables. Pidió prestada la fuente de poder del Instituto y su invento funcionó. Lo llamó el “acelerador llanero”: así como los pobres juegan futbol en llanos, él había construido un acelerador con materiales que tenían un costo de mil pesos (de los cuales sólo desembolsó 122, porque las fuentes de poder fueron préstamo del Instituto).

Cristóbal había construido el acelerador más barato del mundo. El más caro, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, me dice, cuesta 800 millones de euros anuales sólo en mantenimiento. Lo postuló al concurso nacional de ciencias de la UNAM, no como un invento en sí mismo, sino como una innovación educativa: Si Pedrito no puede ir a la Montaña, el acelerador puede ir a Pedrito a enseñarle a arrojar partículas como si fueran canicas con una resortera. Cristóbal ganó el premio: una computadora que vendió en 6 mil pesos (300 dólares) para ayudarse con la renta.

No se imaginaba que había construido su pasaporte al éxito. En una exposición de inventos se le acercó un reportero. Mientras le contaba su historia y le explicaba su hallazgo, cautivó a los paseantes que rondaban por ahí. Entre ellos estaba una joven de su edad que se interesó en su historia. Ella había ido a acompañar a sus amigos del Instituto Cumbres, pero se le acercó a ese muchacho de piel morena clara.

Ese encuentro le cambió la vida.

Se llamaba Natalia Teliz y era estudiante de Sociología, una carrera que abandonó para dedicarse al canto de ópera. Natalia llevó a Cristóbal con sus padres, el notario público Moisés y Amelia, quienes lo adoptaron como un hijo. Le ayudaron con sus gastos y, sobre todo, lo hicieron sentir arropado por una familia en una ciudad que, hasta entonces, había sido poco hospitalaria. Desde entonces Cristóbal los llama “mis papás citadinos” y no toma una decisión importante sin consultarla con su nuevo apá.

Pienso en el interés de Cristóbal por los proyectos sociales y en su contraste con algunos de los temas de la física contemporánea: la física teórica de hoy dirige la mirada a lo más pequeño, lo que podría estar adentro de los quarks, como las (posibles) cuerdas o supercuerdas, que serían los hilos secretos del mundo; o bien hacia lo más grande: ya no sólo el universo sino los hipotéticos multiversos que podrían coexistir con el nuestro y no hemos descubierto aún. A través de esta ciencia el hombre ha calculado la edad del tiempo, de 13 mil 800 millones de años.

A partir de su acelerador, Cristóbal ha aprendido a mezclar ese pensamiento infinitesimal con un fin social: darle a los jóvenes de Guerrero una alternativa antes de tomar una metralleta y enrolarse en el crimen organizado. Porque a la mitad de esos dos extremos, entre la minúscula dimensión de la supercuerda y la inimaginable enormidad de los multiversos, existe el ser humano con sus problemas de todos los días, y es ahí donde Cristóbal sueña encontrar al próximo genio de la física, en algún pueblo asediado de la sierra de Guerrero.

La pesadilla de Morelos

Cristóbal García Jaimes entró a la catedral de la Asunción de María, Chilpancingo, de traje oscuro, zapatos negros y agujetas rojas. A su lado iba el entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Era la tarde del 13 de septiembre de 2015. La tarde de Cristóbal: en sesión solemne, el Congreso de Guerrero le otorgaba la presea Sentimientos de la Nación, un galardón que habían recibido, entre otros, el presidente de Bolivia Evo Morales y el tenor Plácido Domingo.

Doscientos dos años atrás, el 13 de septiembre de 1813, José María Morelos cruzaba esa misma puerta para dar a luz a una nueva nación: la república mexicana. En ese Congreso de Anáhuac, como se le llamó, se reunieron algunos de los hombres más brillantes de la lucha de independencia. Ante ellos, Juan Nepomuceno Rosainz leyó Los sentimientos de la Nación, un documento de 23 puntos que escribió Morelos con ayuda de Andrés Quintana Roo. En cuatro cuartillas, Morelos abolía la esclavitud, inauguraba la separación de poderes y reconocía la dignidad y libertad de cada uno de los habitantes del país.

Este 13 de septiembre de 2015, desde la mesa directiva, se pasa lista a la memoria de aquellos héroes que nos dieron patria: Ignacio López Rayón, José María Licega, José María de Cos, Carlos María Bustamante, entre otros insurgentes. Dos siglos después de que se leyeran por primera vez en este templo, le toca ahora a la diputada por Zihuatanejo Eloísa Hernández Valle dar lectura a los Sentimientos de la Nación:

Que el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que su devoción y ofrenda… Lee Eloísa Hernández y le aplauden los legisladores de Guerrero de hoy. Ahí están los diputados Carlos y Crescencio Reyes Torres; el primero de ellos, bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por, presuntamente, recibir dinero ilícito (acusación que negó).

Que en la nueva legislación no se admita la tortura, lee la diputada Hernández y entre los legisladores aplaude Ricardo Moreno Arcos, a quien el empresario Pioquinto Damián Huato acusó de un atentado en su contra, en donde murió su nuera y él quedó malherido.

Que la patria no será del todo libre mientras no se reforme al gobierno, abatiendo al tiránico. Sentado escucha Sebastián de la Rosa Peláez, el coordinador parlamentario del PRD a quien los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa señalan como impulsor de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, que está en la cárcel acusado de la desaparición forzada de los estudiantes.

Que a cada uno se le guarden sus propiedades y se respete su casa como un asilo sagrado, resuenan las palabras de Morelos y asiente Eusebio González, diputado por Tlapa, quien sostenía una acusación de secuestro contra Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá. Esa misma policía comunitaria lo señala a él de vínculos con la delincuencia organizada.

Que se quiten la infinidad de tributos y pechos que nos agobian, dicen las palabras de Morelos en el recinto en donde, además de los diputados locales, atiende también el senador Sofío Ramírez, el hombre fuerte de Ángel Aguirre Rivero, que renunció a la gubernatura de Guerrero tras la crisis de Ayotzinapa.

Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, lee la oradora y aplaude Saúl Beltrán Orozco, diputado local y ex presidente municipal de San Miguel Totolapan; algunos meses después, el fiscal estatal Xavier Olea lo identificaría como el verdadero líder de “los Tequileros”, la banda del crimen organizado a la que se atribuía los secuestros, violaciones, extorsiones y asesinatos cometidos en ese municipio.

En su turno Cristóbal García Jaimes, además de ser un prometedor estudiante de física, demostró también ser un buen orador. Despertó el aplauso de los legisladores, los obispos de Guerrero, incluso de los periodistas que cubrían el acto: “la vida reparte dones para salir adelante. A unos les da fuerza, a otros belleza; a mí me tocó aliento”; “por cada joven que continúa estudiando es una doble ganancia para el país: un soldado menos para el narcotráfico y uno más para el buen desarrollo de la nación”; “no soy de izquierda ni de derecha, sino que vengo de abajo y voy para arriba”. Los diputados celebraban.

La imagen de Morelos, el caudillo de la independencia de México, presidía la sesión solemne. El altar del templo lo recubría una mampara con la leyenda: “Primer Congreso de Anáhuac”. Al centro, un óleo con la imagen del Generalísimo retratado con el paliacate amarrado a la cabeza (dicen que así aplacaba las migrañas). Sus Sentimientos de la Nación expresaban el fervor de construir un país libre y justo, en donde no hubiera más distinción que la virtud y el vicio.

Pero dos siglos después, los dos sentimientos más frecuentes en Guerrero eran el pavor y la rabia. Pavor para quienes vivían cercados por la extorsión y el secuestro; rabia en los contingentes que se manifestaban a unas cuadras del edificio: estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y maestros de la disidencia sindical. Participaban en una ceremonia alternativa: la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) le entregó la medalla Sentimientos del Pueblo a los escritores Paco Ignacio Taibo II y Elena Poniatowska: “Las condiciones de hoy no son tan distintas a las de Morelos; las desigualdades sociales, la equidad y la barbarie, son las mismas y se manifiestan en la desaparición de los 43 normalistas”, afirmaba Poniatowska, la única mujer mexicana que ha ganado el Premio Cervantes.

En el recinto oficial, Cristóbal García Jaimes también habló del tema: “Ayotzinapa es una nueva palabra en el diccionario, una palabra multívoca, sinónima de ‘me duele’, ‘no me engañes’, ‘basta’. Es una palabra que, no obstante su indescriptible dolor y pena, destella un filo de oportunidad: el de corregir y recuperar la confianza del pueblo”.

Los diputados ya no aplaudieron.

El pastorcito que llegó a…

Cristóbal se le queda viendo al medallón de plata que unas horas antes el gobernador Rogelio Ortega le colgó al cuello.

–Es de un kilo y por su peso vale 25 mil pesos (mil 200 dólares) –me dice.

Ahí está su sencillez y su adolescencia. No le impresiona que esa medalla esté troquelada con su nombre, ni que se haya reunido el congreso para entregársela en sesión solemne. Le divierte su tamaño y su peso, y le impresiona su precio a granel.

Cristóbal pasó toda la mañana en el restaurant de un hotel conversando con Sofía, su madre; su maestro de secundaria Vladimir Reyes y sus hermanitos –como los llama– Brian y Sorami. Lo han acompañado sus amigos Natalia Teliz, Alexis Mota, Leo Garibay y Elsa Maldonado, algunos de ellos compañeros suyos en la asociación Ciencia sin Fronteras, desde donde imaginan y echan a andar proyectos educativos, tecnológicos y sociales.

Cristóbal departe con ellos con la misma ropa con la que aparece, esa mañana del 13 de septiembre, en una entrevista con El Sur de Guerrero: de huaraches, bermudas y playera de Gokú. Después ha ido a conocer a un sobrino que acaba de nacer, luego a una comida que le invitó un empresario de San Miguel Totolapan, y volvió al hotel a acicalarse para la ceremonia en el Congreso. En algún momento de la tarde el gobernador Ortega le ha llamado para reclamarle por qué no estaba en la comida del cumpleaños de su madre –de la madre del gobernador– en Acapulco. Cristóbal ha preferido la compañía de los amigos y la familia.

Lo encuentro en el mismo restaurante por la noche. Me saluda como saluda a sus amigos: “canijo, vente a cenar”. Comparten la alegría su madre y sus hermanos, sus compañeros de la asociación, sus padrinos Moisés y Amalia, y hasta una funcionaria de Guerrero con guarura armado. Cristóbal se divierte sintiendo el peso de su medalla. Está feliz: se tomará un par de días en Acapulco.

Su padrino Moisés Teliz y yo tenemos una breve discusión:

–Cristóbal es como Benito Juárez, el pastorcito que llegó a presidente, pero en lugar de presidente, a científico.

Le respondo que no me agrada la comparación, que veo más complejidad en la historia de Cristóbal. Ya no lo digo nada pero la complejidad me parece clara: su pertenencia a la generación de Ayotzinapa, una generación de jóvenes asediados por la violencia, la colusión del gobierno con el crimen organizado y la pobreza histórica de Guerrero.

Casi dos meses después, el domingo 8 de noviembre de 2015, Cristóbal me compartió algunas fotografías por whatsapp. Una de ellas era el retrato de un chat: mamás y papás de los 43 lo habían invitado a Ayotzinapa. Se emocionó. Luego me envió algunas imágenes de su tarde de domingo: se había dedicado a pintar unos huacales de color morado, verde, azul, amarillo. Le iba a donar sus libros a los normalistas de Ayotzinapa con todo y libreros de colores que él mismo había decorado.

Y pienso que quizá Moisés Teliz tenga razón: Cristóbal mantiene algún paralelismo con Benito Juárez, pero no por el pastorcito que llegó a presidente o a científico, sino porque, más allá de a dónde llegue Cristóbal, los dos comparten un rasgo: no olvidaron de dónde vinieron y en dónde estaban sus compromisos más profundos.

Una versión de este artículo se publicó en Domingo, suplemento de El Universal, el 15 de noviembre de 2015.

Ayúdame a seguir contando historias. Deposita un donativo en la clabe: 072180002391565508 de Banorte.

Deja un comentario