Por Emiliano Ruiz Parra

La Merced es el sitio de prostitución más grande de México. Se calcula que trabajan ahí entre tres mil y cinco mil mujeres. En 2016 platiqué durante horas con varias de ellas y aquí cuento sus dolorosas, a veces increíbles, y también inspiradoras historias. La crónica original (que he modificado levemente) se publicó en Gatopardo 173, en el número de julio-agosto de ese año.

Ésta es la historia de la apropiación del cuerpo de las mujeres. De cómo las convertimos en nuestra propiedad desde el mero día en que nacen. El mundo de la prostitución ha construido una escenografía tan brillosa —escotes, tacones, maquillaje— que no deja ver un poco más adentro: esos golpes en la vida tan fuertes como del odio de Dios en donde, en la soledad de un cuarto de hotel en Tijuana o Tepito, la vida de una mujer vale lo mismo que la de una rata.

La mayoría de estas historias transcurren en La Merced, la zona de prostitución más grande del Valle de México. Si bien la mayoría de las mujeres que convergen en estas páginas fueron esclavizadas o reclutadas con presión y engaños, también hubo quienes llegaron a la prostitución sin la coacción de un padrote. Se dirá —con razón— que entraron forzadas por la pobreza y el desempleo: que las golpizas y los abusos sexuales de la infancia minaron a tal punto su autoestima que la prostitución apareció como una salida aceptable, a veces la única.

Son, también, páginas pobladas de ambigüedad, porque casi en cada historia de prostitución forzada subyace una historia de amor o, cuando menos, de dependencia emocional: los padrotes suelen ser un remedo de novios o de esposos. Y padres de sus hijos. He aquí sus historias. Relatos de palizas en casa cuando son niñas, cuando son explotadas por padrotes, palizas al interior de los cuartos de hotel.

Conversé con ella en el Centro Madre Antonia, un lugar a donde las mujeres en prostitución van a tomar café, a aprender oficios, a recibir educación, a bailar, a convivir, a dejar a sus hijos durante la mañana y parte de la tarde: un local en el barrio de Mixcalco, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sostenido por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Monjas abolicionistas que les ofrecen otro proyecto de vida. Estas páginas cuentan los laberintos de la esclavitud a las que son sometidas las mujeres en prostitución. Pero también se cuentan los resquicios que esas mismas mujeres construyen para liberarse y ser las dueñas de su cuerpo y su destino.

Glosario de La Merced

En La Merced el lenguaje se puebla de eufemismos: salvo una excepción —Darioleta— ninguna de las mujeres con las que conversé se refería a sí misma como prostituta. Ellas son chicas (aunque estén en su madurez). Tampoco están en la prostitución sino en el ambiente. Las chicas no tienen relaciones sexuales sino que se ocupan, y cada relación con un cliente se denomina un rato. El sencillo se refiere al rato donde la mujer se desnuda sólo de la cintura hacia abajo; el completo incluye desnudo, tres o cuatro posiciones y, a veces, sexo oral. El ejercicio de la prostitución las mujeres lo consideraban un trabajo, y si había que definirse decían ser sexoservidoras. Mis transcripciones están salpicadas de marcas del español rural: puedemos, acectas, vistes, haiga, mas sin embargo. Denotan que son mujeres migrantes de origen campesino, la mayoría con pocos años de escolaridad.

El reclutamiento

Entre los muebles de su departamentito en Ciudad Nezahualcóyotl había uno importante: un buró. Eritrea dejaba ahí la billetera con las ganancias del día. Cada noche, Beltenebros la cambiaba por una cartera vacía, se quedaba a ver televisión y a regalar unas migajas de cariño.

Algunos años atrás, a Eritrea la habían vendido unos días después de nacer. Al rico del pueblo —en la sierra huasteca— le gustó para su hijo y pactó con los padres de Eritrea que los casarían cuando ella cumpliera 15 años. Eritrea se fugó de su destino a los 14, pero el prometido la encontró a cinco pueblos de distancia. Para prevenir otro escape, se la llevó a punta de pistola a la Ciudad de México. No se casó con ella pero la violó una y otra vez. Y la reprendió a golpes porque Eritrea no sabía cocinar, no sabía lavar, no sabía planchar. No sabía hacer nada pinche escuincla pendeja.

Su paciencia llegó al límite y un buen día a punto estuvo de acuchillarla. Eritrea escapó corriendo, una vez más, y una vecina solidaria la protegió, la refugió, y le ayudó a parar un taxi que la llevara a la Central de Autobuses y de ahí de vuelta a su pueblo.

Pero no pasaban taxis. 15, 20 minutos y no pasaban taxis. Media hora y ya pasaban taxis pero ninguno le hacía la parada. Por fin a los 40 minutos paró un taxi.

—Señor, le encargo mucho a mi niña, va a tomar un autobús a su pueblo.

—No se preocupe, yo la cuido, no le va a pasar nada.

No pudo tener peor suerte.

El taxista era Beltenebros. De familia de padrotes de Zacatelco, Tlaxcala. No hay boletos a tu pueblo, le mintió Beltenebros, pero no te preocupes, yo te voy a llevar a un hotel.

Las dos primeras semanas con Beltenebros fueron lindas: hotel, comer en fondas, matar el tiempo.

A los 15 días la metió a la prostitución. En el callejón de Manzanares le apodaron La Niña. Tenía 15 años. A los pocos meses, Beltenebros le puso el departamento amueblado en Ciudad Nezahualcóyotl con el buró a donde, cada noche, hacía el cambio de billetera. ¿Por qué no se queda conmigo si es mi marido?, se preguntaba Eritrea. A decir verdad Beltenebros nunca le dijo que era su marido ni nada, ella lo había inferido porque él le insistía “Llévame con tu familia, llévame con tu familia”, y Eritrea lo llevó hasta allá, a la sierra lluviosa, y cuando lo conocieron nunca más le dijeron que tenía que casarse con el hijo del rico del pueblo.

* * *

El celular no dejaba de timbrar. Una y otra vez. Pero Laureola tenía órdenes claras: nunca contestes mi teléfono, le había dicho Arcalaus. Ella cumplía con su rutina: de la una de la tarde a las cinco de la mañana trabajaba en una cantina en Houston, Texas —donde se ocupaba con coreanos, japoneses, gringos— y luego volvía a casa a hacer de comer. Pero Arcalaus llevaba ya dos noches sin aparecer. Por eso Laureola se atrevió a tomar la llamada.

—Mija, qué bueno que contestas. Los del FBI agarraron a Arcalaus. Te tienes que venir a México lo más pronto que puedas. Te espero en la casa —le dijo su suegro desde el otro lado de la línea.

Laureola no sabía ni usar un teléfono público, pero encontró ayuda y cruzó la frontera de vuelta a México. En unos días estaba en casa del papá de Arcalaus, en un departamento en Ciudad Nezahualcóyotl. Era un hombre suertudo, el papá de Arcalaus. Estaba en la lista de los más buscados del FBI por trata de personas, pero había logrado escaparse a México, tierra de impunidad. Arcalaus cayó a la cárcel en Houston, pero también corrió con suerte: durante los dos años y ocho meses que estuvo preso, Laureola le mandó cada centavo obtenido en el trabajo sexual.

Para Laureola, la rutina había mejorado un poco: por primera vez un hombre, el padre de Arcalaus, cada tanto, la llevaba al cine, a comer, incluso a bailar. Se convirtió en un padre para ella.

—Ya vistes, mija, mi hijo ha sido muy malo contigo, ¿nunca te trajo al cine?, no puedo creerlo.

Qué buen suegro tengo, pensaba Laureola. Pero el cariño venía con un precio. A los pocos meses la presionó para que se fueran a Tijuana. Allá, le dijo, ganaría mucho más que en La Merced. Ella se negó.

Luego los abrazos paternales quisieron explorar las zonas íntimas. A las protestas de Laureola, el papá de Arcalaus respondió con naturalidad: todos hacemos eso. Es lo normal.

Era apenas una más de las confusiones de Laureola con Arcalaus y su familia. Algunos años atrás, Laureola había llegado a la Ciudad de México a buscar trabajo. Lo encontró en una casa en Coyoacán. Una tarde se fue con su hermana a la Alameda Central. Un muchacho de 15 años, su misma edad, las invitó a comer, las acompañó al supermercado y les pidió su teléfono.

Una semana después las llevó a una fiesta. Tomaron el autobús a San Luis Teolocholco, Tlaxcala. Ahora que lo recuerda, Laureola piensa que las bebidas estaban sobrecargadas de alcohol. Esa noche Arcalaus la violó. Al despertar el papá de Arcalaus le sentenció su suerte: “Si ya te acostastes con mi hijo ahora no te puedes ir”.

Ahora Laureola tenía novio, pero era lo único que tenía, además de un cuarto cerrado del que le habían prohibido salir. No podía hablar con nadie. Sólo miraba pasar a los transeúntes por la ventana. Se moría de hambre, pero sólo podía comer cuando Arcalaus llegaba hacia la medianoche. Su pareja diario le llevaba el mismo regalo: una buena paliza. Durante un año alternó golpes y violaciones con cariños y la misma presión: “Mira las cosas que se compra mi papá y nosotros no tenemos carro, ni ropa, y yo debo mucho dinero, pero si te metieras al ambiente, aunque sea un año, podríamos comprarnos una casa…”

* * *

A la vuelta de los años, Semíramis piensa en el 21 como el número que le cambió la vida. A esa edad conoció a Galaor, 10 años mayor que ella. Hasta entonces Semíramis había crecido siendo comerciante. Había abandonado la escuela en tercer año de primaria y su padre la puso a vender pan dulce en los barrios de La Merced y La Candelaria. Se levantaban temprano, compraban cientos de piezas y abordaban algún microbús que los llevara desde el kilómetro 26 de la carretera a Texcoco hasta el centro de la Ciudad de México. Abundaban los niños trabajadores en La Merced: cargando canastas, empujando diablitos, atendiendo puestos o vendiendo comida. Los comerciantes, recuerda Semíramis, eran buenas personas que cuidaban a los niños.

A los 21 años conoció a Galaor en un baile. Le abrió un mundo nuevo: nunca antes había dado un beso, ni había tenido una relación sexual, ni había sentido mariposas en el estómago, ni había considerado irse a vivir con alguien. Aunque esta última decisión costó lágrimas: Semíramis era el brazo derecho de su padre: cuando ella avisó que se iría, el hombre recayó en el alcoholismo después de nueve años de abstinencia, y volvió a ser el marido borracho y golpeador de siempre. “Ya ves lo que provocas”, le decía toda la familia. “No te vayas.”

Galaor pudo más y Semíramis se fue. Rentaron un cuarto de vecindad cerca del Teatro Blanquita. Él boleaba zapatos y ella vendía ajos o cerillos en los mercados. Galaor (originario de Zacatelco, Tlaxcala) la presionó durante un año para prostituirse. Cuando ella aceptó, el padrote la instruyó en cada detalle: “No hay amor. Es una relación de la cintura para abajo”. Especificó precio y duración. “No hay salidas con los clientes, no hay amigos, no das tu teléfono celular. Te pones el rollo de papel sobre el pecho para que no se te recargue y no los toque (los senos). No te abras tanto para que no te lastime.

No se trata de que goce de tu persona”.

La puso en una esquina en la avenida San Pablo y se paró en la acera de enfrente a vigilarla. Semíramis se acuerda del primer cliente. Hotel Madrid. Pantalón café, chamarra beige, camisa blanca. Fue la primera vez de nueve años de explotación de Galaor, que la llevaron a Guadalajara, Querétaro, Tijuana y de vuelta a La Merced.

* * *

“Ya agarramos mercancía”, fueron las palabras con las que dos muchachos celebraron que Minerva se había subido al coche.

El rapto había ocurrido dos días antes. Esplandián, de San Luis Teolocholco, Tlaxcala, la espero todo el día en el puesto donde ella vendía flores, a unas cuadras del metro Tacubaya. Le compró rosas, se las regaló a ella misma. Al otro día la volvió a esperar en el mismo lugar y le dio un ride a su casa. Al tercer día la secuestró.

Con Minerva nunca hubo ambigüedad: era una esclava que, de vez en cuando, se le permitía ver la luz del sol. Estuvo recluida en dos burdeles de Tepito, uno en la calle de Rivero y el otro en Mineros y Carpintería. Más de 20 mujeres vivían en un pequeño cuarto secreto. A pesar de que los prostíbulos tenía en la nómina a policías y periodistas, con los años fueron insostenibles. Demolieron el primero. El segundo fue abandonado. A Minerva le dieron un coche y la mandaron a la esquina de Nuevo León e Insurgentes, en la colonia Condesa. Cuando atraía a algún cliente, ella lo seguía en el auto hasta el hotel. Esplandián y otro padrote las vigilaban en la calle.

Para entonces, cuando la prostituían en la Condesa, compartía casa con dos proxenetas y tres chicas. “Doy gracias a Dios que a mí nunca me prestaron”, dice hoy Minerva. A diferencia de las otras dos, ella sólo debía rendirle sumisión sexual a Esplandián.

Minerva se hizo adicta. Valium, activan, ribotril combinados con el alcohol que bebía con los padrotes y los clientes. Cuando se descomponía el coche se iba a prostituir a La Merced. Las madrotas del barrio —que se hacen llamar coordinadoras— le reclamaban que pagara su derecho de piso y ella las mandaba lejos y las retaba a golpes. Pero ahí, también, empezaban a darse su vuelta unas mujeres jóvenes, vestidas de falda larga, que se decían llamar “hermanas” (para no decir monjas) y que la invitaron a tomarse un café.

* * *

Acaso Minerva, Semíramis, Laureola y Eritrea resuman la historia conocida de la prostitución forzada con sus distintos matices que van del secuestro al chantaje. Pero no es la única manera. Tamaris, que creció en un pueblo indígena en la costa del Pacífico, encontró el amor con otra mujer, Galatea. Sin embargo no entendía por qué, de repente, ella quedaba embarazada. Tres veces, tres hijos regalados, hasta que Tamaris también se embarazó como desquite. Un día revisó el bolso de su mujer y encontró decenas de condones. La asediaba con preguntas. Y tras 16 años por fin Galatea la llevó a San Cosme, afuera del metro Revolución y le dijo que los embarazos no habían sido más que accidentes del trabajo, pero que su corazón estaba con ella.

Durante algún tiempo el estado de cosas siguió igual: Tamaris cubría su turno en una fábrica de alimentos y se iba al metro Revolución a acompañar a su amada. Los clientes querían llevársela: “Ella no trabaja, ¿qué, si ves a tu madre aquí parada también te la coges?”, increpaba Galatea. Hasta que el dinero escaseó.

—Chaparrita, te vas a tener que parar —le dijo Galatea.

Le puso tarifa y le cobró a su primer cliente.

Melibea, Briolanja, Darioleta. Ninguna de ellas llegó al ambiente por la coerción de un padrote o la presión de una pareja. Melibea entró a una cantina como fichera, y sus ojos color avellana la hicieron una de las más populares para las salidas: cuando el cliente paga una cuota a la cantina para llevar a la chica a un hotel. Luego Melibea recorrió los cabarets de la colonia Obrera: el Molino Rojo, la Burbuja, el Barba Azul, el Caballo Loco, el Mocambo. “En los cabarets no se usaba condón. Era a valor mexicano”, recuerda.

—¿Dónde se paran las mujeres de la tercera edad? —preguntó Melibea en La Merced.

No era de la tercera edad, pero ya se acercaba a tres décadas en la prostitución. Doña Guille, la madrota de Mixcalco, le asignó la calle Soledad por 50 pesos semanales. Cuando llegaban las monjas a echarse sus rollos Melibea se escondía. Le daba pereza y pudor. Hasta que un día tenía mucha hambre, no llevaba ni un rato y le dijeron que podía ir a comer donde las hermanas.

A Briolanja la enroló una amiga del barrio donde había crecido, la colonia Guerrero. Sus 17 años eran apetitosos para los clientes y pronto se hizo de varios. Darioleta es un caso distinto. Creció en la estancia infantil del Centro Madre Antonia y en los cuartos de hotel donde vivía su madre, que estaba en el ambiente. Darioleta vendió aguas frescas en la Calle del Carmen, y al tercer arresto se decidió a pararse afuera del metro Revolución a los 21 años.

—De lo que me arrepiento es de haberme metido de putona tan tarde. Si hubiera empezado a los 13 hubiera hecho un chingo de dinero, ¿no?

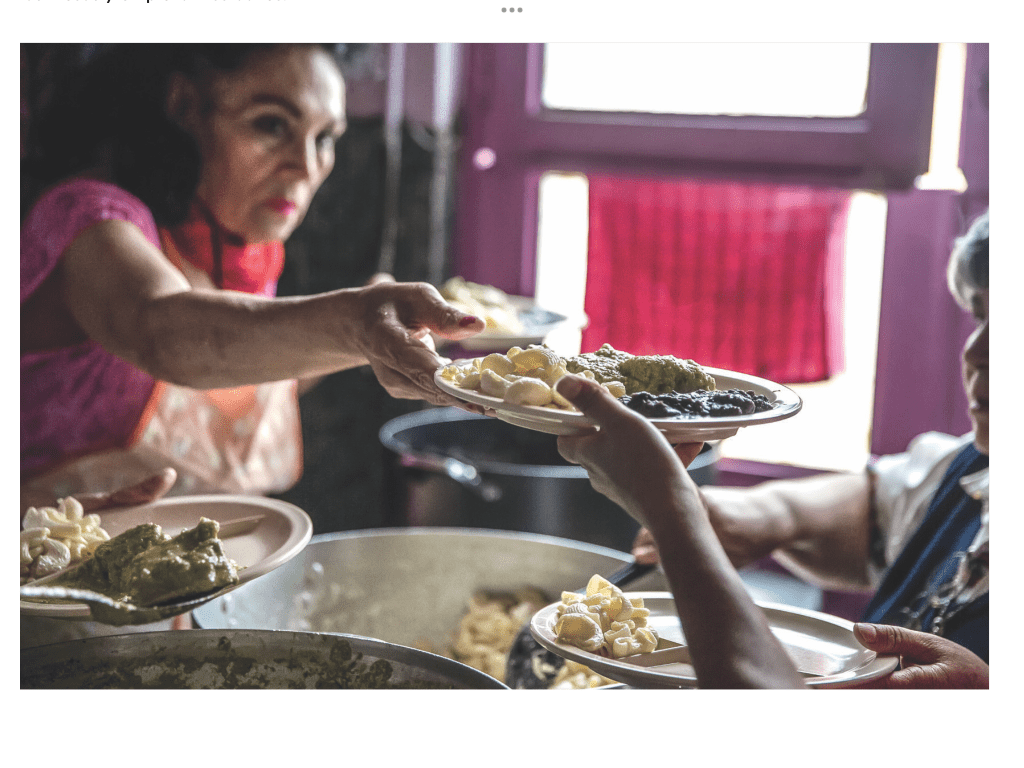

El Centro Madre Antonia

En las grabaciones de mis entrevistas hay una música de fondo: sus voces. Juegan, gritan, cantan. No quiero oro ni quiero plata, yo sólo quiero romper la piñata. A primera vista el Centro Madre Antonia (CMA) es una guardería. De las diez de la mañana a las cinco de la tarde las mujeres en prostitución pueden dejar aquí a sus hijos de seis meses a seis años. Sibila los cuida, alimenta, les cambia pañales, los hace dormir la siesta. La ayuda la médica Gretel Dueñas y algún joven voluntario. Llegan de 15 a 30 niños al día.

En sus primeros abordajes las Oblatas les preguntaron a las chicas qué querían: que nos cuiden a los niños. Y que nos enseñen cosas. Han creado una oferta de talleres que buscan capacitarlas para el trabajo: computación, cultura de belleza, bordado, repostería, cosméticos y cremas para la piel, y otros. Es incierto el número de chicas en La Merced. Los cálculos van de tres mil a cinco mil mujeres. De ellas, el CMA ha hecho contacto con tres centenares, aunque son unas 50 mujeres las que acuden con regularidad.

Durante años el CMA atendió una necesidad apremiante: el hambre. La época dorada de La Merced pasó hace tiempo. Ahora una chica puede estar parada cinco, seis, ocho horas sin un solo rato en el bolsillo. Las Oblatas ofrecían comida gratuita hasta que fue dejaron de recibir donativos deducibles de impuestos, y tuvieron que sacrificar ese servicio.

Melibea así llegó al CMA. Se escondía de las hermanas cuando intentaban abordarla, pero la venció el hambre. Después de comer empezó a quedarse a los talleres, hasta que un día le dijo a una religiosa que ya estaba cansada de esa vida, que se sentía vieja para que la tocaran una y otra vez y la monja le consiguió trabajo.

La cólera

Lóbregos minutos de carretera montados en el coche: tres mujeres, dos padrotes. Al llegar a un páramo bajarlas, golpearlas, violarlas. A todas menos a Minerva, que se abrazaba a Esplandián —su padrote— lívida de terror y llanto, “Si tú no haces lo que yo te digo esto te va pasar”, era la respuesta del zángano.

Acaso se trate de una táctica demasiado conocida en el oficio proxeneta, idéntica a la que Galaor espetara a Semíramis en un hotel de Tijuana, a donde la familia de vándalos concentró a sus esclavas, una de ellas se cansó del tráfago, quiso escapar. Fue asesinada en la habitación, “Mira, ves lo que les pasa por quererse ir, mejor no lo hagas”, Galaor le dijo a Semíramis, mandó a limpiar el cuarto y la mandó a ocuparse ahí mismo.

Lánguidas horas transcurrían en otro cuarto en San Luis Teolocholco, Tlaxcala, donde Laureola esperaba a su cónyuge, Arcalaus, el día entero sin hablar con nadie y sin derecho a probar viático hasta que Arcalaus llegase a casa —de madrugada— a darle de golpes y patadas, “Pero si te prostituyeras sólo un año mi padre dejaría de burlarse de mí y compraríamos una casa”, decía el aún púber y aprendiz de amo. Cansada de la cólera de Arcalaus, Laureola, a sus 17 años, cedió y fue colocada en la avenida San Pablo. “Mejor llévensela de aquí”, dijo la madrota-comadre de Arcalaus, “llora todo el día y vendrán a hacer preguntas”.

Fue llevada después a Houston, Texas, la espalda mojada en el Río Bravo. Luego vendría el usufructo de la párvula, mil dólares la jornada entre coreanos, japoneses, americanos, “¿Por qué estás aquí tan niña?”, inquirían, “porque debo mantener a mi hija”, contestaba entrenada en la mentira, repetida en prostíbulos disfrazados de cantinas, y luego llegaba a casa a lavarle a Arcalaus o soportar una paliza.

¿Por qué estoy aquí?, se cuestionaba Eritrea cuando la colocaron en el callejón de Manzanares con un número como única consigna: 110, 110, 110 pesos por penetrar a La Niña —así la llamaban—, y una fila sórdida que la esperaba desde antes de llegar. Qué cálido era Beltenebros —su ¿marido? y padrote— las noches que llegaba a su departamento a recoger ocho mil, siete mil, cinco mil pesos, y cedía noctámbulas caricias, esporádicas palabras de cariño mientras veían una minúscula televisión hasta que la cuota de Eritrea adelgazó a cuatro mil pesos (y eran 36 ratos para cuatro mil pesos) y la cólera de Beltenebros se convirtió en tres cachazos de pistola en su cabeza.

Al ángulo que da el tiempo, Minerva reflexiona: “Cuando uno está violentado, cualquier gritito espanta”. Cuando les pregunté si fueron violadas, tres chicas me dieron la misma respuesta: “Lógico, Lógico, Lógico”; Laureola, cuando era niña por su hermano mayor; Eritrea y Minerva, por sus lenones. Cuánta violencia en esa niñez que debió ser idílica: Tamaris recuerda el látigo paterno marcando las carnes de su madre, Melibea ha llorado tanto las golpizas que advierte a su mamá: “El día que usted se muera haré una fiesta muy grande”, Darioleta rememora entre carcajadas las putizas maternas, arrastrada de los cabellos en un cuarto de hotel.

Unísonas historias de parejas que humillan, pegan, degradan, exhiben, ridiculizan, chantajean: “No te metí de puta para que mantuvieras a tu familia, pendeja”, le dijo Galaor a Semíramis cuando se enteró que ella pagaba las deudas de su padre, o mejor, cuando los padrotes —los mismos que las prostituyeron— amagan: “Si me dejas le diré a tu familia lo que eres: una puta”.

La cocina

La cocina del Centro Madre Antonia: de un lado, la estufa, el fregadero, los trapos para secar los trastes. En el otro, una larga mesa. Los niños se sientan a comer a la una de la tarde. Las empleadas del Centro, a las dos. Pero la mesa está siempre dispuesta para que cualquier chica se prepare un café y se tome unos minutos de descanso.

Se trata de un espacio tan franco que, a la primera conversación con Oriana —una chica alta y gruesa de cabello morado— me contó de los abusos sexuales en casa cuando tenía siete años, que la empujaron a la calle y de ahí a la prostitución. En esa mesa —y sólo ahí— escuché conversar a Areúsa, de 45 años de edad y 29 en el ambiente. A diferencia de otras chicas, no se cambiaba de ropa para subir al Centro Madre Antonia. Portaba su escote con orgullo. “A La Merced la conozco al derecho y al revés”, decía. Su padrote empezó a explotarla en el callejón de Pradera, atrás del mercado de La Merced, y luego la llevó a Puebla, Tijuana, Guadalajara, Houston, para regresarla al barrio.

Me cuentan la división territorial: la zona de prostitución de La Merced y el Centro Histórico está dividida en tres regiones. Mixcalco es el barrio de las mujeres mayores. Van de los 40 a los 70 años, algunas más viejas. La mayoría no se notan: señoras sentadas en jardineras y escalinatas o recargadas en algún edificio centenario.

Avenida Circunvalación es la zona de mediana edad: mujeres de 30 a 40 y tantos. Trabajan rodeadas de puestos. Suéteres a 120 pesos. Pantalones, pantaletas, calcetines, juguetes, tacos de suadero. Existe un tercer territorio: la avenida San Pablo. Ahí están las más jovencitas, las menores de 30 años. Entre más viejas, el control de los padrotes se torna menos severo. A las de San Pablo las vigilan. Visibles o invisibles, ahí están los padrotes o sus informantes. Llevan la cuenta de cuántos clientes y cuántos minutos por rato.

Durante décadas, en La Merced existieron callejones, que los padrotes se apropiaron para el mejor control de las mujeres. En las crónicas se hizo célebre una imagen: un grupo de 50 o 100 mujeres daban vueltas. Los hombres las miraban parados en un círculo concéntrico, elegían y se iban con ellas a unos cuartuchos a pocos metros: unas colchonetas separadas por cortinas y, años después, por paredes grises de cemento.

Areúsa: “En los callejones nos obligaban a hacer muchos ratos. Entrábamos a trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Teníamos que pagar para entrar. Si llegabas a las 12 se te cobraba retardo. Si no venías se te cobraba el día. Si una andaba en su mes tenías que meterte al baño, lavarte y enseñar el agua: si estaba roja te daban dos días de descanso. Si estaba medio pintada te traían una esponja y te ponían a trabajar”. La esponja con vinagre se introducía en la vagina para extraer el fluido menstrual.

Areúsa llegaba al callejón a las 10 de la mañana; al cumplir con su horario, iba a pararse a la avenida San Pablo (donde nunca pagó derecho de piso; prefirió rifarse unos tiros con las madrotas) y, si la jornada era corta, a las tres o cuatro de la mañana estaba en su casa. Si había clientes se amanecía trabajando, iba a darse un baño y repetir la rutina.

La tarde del 18 de abril de 2016 Areúsa contó esta historia en la sobremesa. Los callejones, añadió Elisena —una de las decanas del barrio, con 64 años de edad y 46 en la prostitución—, se acabaron hace cinco años. Los más importantes fueron los de San Pablo y Manzanares; los que duraron menos, Jardín, Pradera y El Limón. El gobierno de la Ciudad de México los desmanteló con policías.

Al mediodía del 26 de abril, mientras picaba tomates para un mole verde, Elisena me contó una historia de resistencia. En la década de los noventa del siglo pasado, los funcionarios de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc se habían especializado en la extorsión de las mujeres. Pasaban en camionetas blancas y les gritaban “¡Sidosas!” Las sometían, golpeaban, desnudaban, les robaban relojes y les exigían dinero a cambio de no presentarlas al juez cívico por faltas a la moral. A discreción clausuraban los cuartos y los hoteles de paso.

Elisena recuerda una tragedia que las hizo organizarse: dos compañeras asesinadas —se dijo— por policías. Las chicas se hartaron y marcharon al edificio de Donceles y Allende, que albergó a la Cámara de Diputados y, desde 1994, a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Recuerda la cifra con precisión: dos mil 700 mujeres que amenazaron con desnudarse ante el recinto oficial. Les abrieron las puertas, les ofrecieron galletas, café y dejaron hablar a sus representantes (que también eran madrotas que las explotaban, recuerda Elisena) y una victoria sacaron de la movilización: se acabaron las camionetas y las redadas de las delegaciones. A cambio, les pidieron llevarse bien con los comerciantes y los vecinos.

“Aquí llevamos la vida y tenemos que defender nuestra zona de trabajo. Nos han querido quitar, mandarnos a la Central de Abastos, a Chalco… A donde quiera nos siguen los hombres, pero nosotras inmediatamente nos ponemos al tiro”, me decía Elisena.

La renta

—¿Ves esos vestidos?, con el dinero que las otras chicas trabajen yo te puedo comprar uno de esos vestidos —le decía Arcalaus a Laureola frente a una vitrina— tengo más chicas que están trabajando porque ya no quiero verte ahí.

A Laureola le ilusionó la idea de dejar la prostitución. Una tras otra, entrenó a las nuevas reclutas. Las puso en la calle, les dijo cuánto tiempo debían de tardarse con los clientes y cuánto deberían de cobrar. Ante ellas, Laureola se presentaba como prima de Arcalaus (porque cada una de ellas era su novia). Tras ocho años en el ambiente, Laureola era una experta. Cobraba 500 por el sencillo, pero ofrecía: “Págame media hora y que sean dos veces”. Sabía que casi ningún cliente rendiría más que unos minutos, pero ella ya habría duplicado el ingreso, y si le pagaban con billetes grandes, guiñaba el ojo, “¿Es mi propina?, porque me la gané, ¿o no?” Y hasta con el cambio se quedaba.

—Yo trataba de escucharlos, de mirarlos, si tienes problemas con tu esposa haz esto o aquello, les decía, y les daba un abrazo —cuenta Laureola y ríe con picardía— yo era una tremenda.

Las discípulas de Laureola aprendieron de su maestra. Una le sacaba hasta dos mil pesos a los clientes. Alguna de las nuevas reclutas tenía 15 años. Laureola debía vigilarlas: si hablaban con alguien, si se prolongaban sus ratos, y reportar cada detalle a Arcalaus, que era el mismo de siempre: Los mismos golpes, el mismo trato de pendeja y puta. Sólo que ahora estaba más ausente de casa.

Laureola arañaba su liberación de la esquina. De los clientes. Esos hombres a quienes, en el mejor de los casos, las chicas describen como tipos. Pero casi siempre son babosos. Soportar babosos. Adentro del cuerpo. En eso consiste la prostitución. Babosos que no se bañan, tacaños que regatean aun dentro del cuarto de hotel. Y de vez en cuando chillones. Las mujeres, tras algunos años de experiencia, advierten que una parte de su trabajo consiste en escuchar. Son psicólogas de hombres solos, frustrados, violentados. Hombres que pagan por 15 minutos de comprensión.

Por eso los padrotes tratan de contener ese desfogue. No platiques. No oigas. No les des tu teléfono. Diles que van a lo que van. Se empeñan en asfixiar el asomo de relación humana más allá de los genitales. Porque hay clientes que están buscando mujer: amante, novia, compañera, esposa. Como Juan Bautista, que conoció a Melibea, la llevó con su familia a un pueblito paradisiaco de Yucatán y le pidió que dejara el oficio. A los 22 años Melibea parecía que estaba fuera para siempre, con un niño en brazos y otro en el vientre, pero un paro cardiaco mató a Juan Bautista y ella se devolvió a los cabarets.

O Eritrea, que pasó sus vacaciones más felices en las playas de Oaxaca, a donde Tomás la llevó a pasear con sus dos hijas. Le confesó su plan: apartarla, situarla lo más lejos posible de La Merced para que ella no regresara nunca más a una esquina, y le enseñó el terreno donde le construiría una casa, aunque la muerte volvió a adelantarse: a Tomás se le abrió la herida de una antigua cirugía, se desangró y se acabó el ensueño tropical.

Eritrea persistiría. El amor de su vida llegó un día a su acera, le preguntó su precio y, desde entonces, Eritrea no lo dejó ir. Era 10 años menor. Si tenía antojo de hot cakes de madrugada, Eritrea se despertaba a cocinarlos. Perfumaba sus calcetines y sus calzones. Le dijo, incluso, que entendería si él querría abandonarla por una mujer más joven. Pero no previó que Adrián se iría con su mejor amiga, casi su hermana, compañera de ambiente y esquina.

Las historias cambian en cada caso: Semíramis escapó con un ranchero moreno, los músculos torneados por el volante del tráiler. El ranchero se enamoró de ella y la llevó a un pueblo donde tuvo todo: respeto, amor, techo y comida, pero Semíramis no se halló, no se sintió cómoda en el buen trato o acaso no era todavía su momento de quererse a sí misma que volvió con su padrote: “El miedo a ser feliz”, lo llama ahora. Pero regresó también panzona de un niño que hoy es también moreno y fornido.

Semíramis: “Necesitas la satisfacción de una carencia emocional, afecto, atención. La tuve de Galaor, pero también de los clientes. Yo, de muy baja autoestima, los hombres ni me voltean a ver y cuando entro en esta actividad los hombres me miran y quieren estar conmigo y me siento importante”.

Reclutadas cuando apenas tenían 15, 17, 20 años, Laureola, Semíramis, Minerva y Eritrea van creciendo, maduran. No es lo mismo someter a una adolescente lejos de su familia que a una mujer con una red de alianzas entre un puñado de clientes, las Oblatas, algunos amigos. Una red frágil pero presente. Al envejecer también se deprecian en el mercado sexual. No vale lo mismo una adolescente en una cantina de Houston que una cuarentona en la calle Soledad.

Se vence el terror poco a poco. Se adoptan estrategias de resistencia. Laureola empezó a preguntarse: “¿Por qué le entrego todo el dinero a Arcalaus?”, abrió una cuenta bancaria e hizo un ahorro, pero la tarjeta fue descubierta y Laureola castigada a golpes, así que optó por un hueco en la estufa, y con ese dinero se regalaba días de descanso: en lugar de pararse en la esquina, caminar por la calle con su beba, ver crecer a su niña pequeña, hija biológica de su carcelero.

Con Eritrea fue de un día para otro: Esplandián se indignó al ver la cartera escuálida, sólo cuatro mil pesos, y propinó tres cachazos de pistola en la cabeza de la muchacha. Eritrea huyó de su padrote y de la prostitución —volvería años después para pagar el tratamiento médico de su madre— con la certeza de que a la próxima no la contaría.

Pero Minerva no encontraba la salida. Ya había conocido a las Oblatas, que la animaban a denunciar a Beltenebros. Además de las monjas había llegado a su vida un sacerdote jesuita que la amó como nadie, pero ella tenía cercenado el músculo del corazón: ya no podía confiar en los hombres.

Las Oblatas y el cura la animaban a denunciar, pero para Minerva no era el camino. No hacía mucho tiempo, cansada de ver la tortura a una de sus compañeras, la había acompañado a denunciarlo a la policía. Uno de los padrotes había sido detenido, pero Ofelia, la madrota cómplice, amenazó con matar a sus familias. Minerva recordaba los carreterazos: esos lóbregos viajes a un páramo oculto donde violaban y golpeaban a las insumisas.

“Y ahí vamos como pendejas a retirar la denuncia y a decir que nada era cierto, y hasta lo estuvimos esperando a que saliera de la cárcel para llevarlo a la casa.”

Afuera del prostíbulo de las calles Mineros y Carpintería había nichos de santos. Minerva pasaba frente a ellos y le daba risa: porque no existía ninguno, ni Dios, ni la Virgen, allá en la corte celestial nadie había oído su llamado ni sus rezos. Esos santos sólo adornaban las fiestas con mariachi donde los padrotes daban gracias a Dios por su prosperidad.

Una noche llegaron los judiciales a casa de Minerva pero no iban por ella sino por Beltenebros. Qué madriza le dieron. Reducido, sometido, herido, Minerva llegó a salvarlo.

—¿Es cierto que es padrote?

—No, no es cierto, déjenlo.

—¿Tú presentarías la denuncia?

—No, no lo voy a denunciar.

Los judiciales se fueron sin Beltenebros. Alarmada, Minerva le rogó a su padrote que se fuera. Le dijo que las ponía en peligro a ella y a su hija (porque Minerva tenía una hija de Beltenebros). Y le advirtió: a la próxima que vengan les diré que sí, que eres padrote. Así que vete ya.

Beltenebros se fue para siempre. Aunque antes vació la casa en la que vivía con Minerva. “No dejó ni un chicle.”

Pero los judiciales no habían llegado ahí en busca de justicia. Cumplían un contrato. Minerva les había pagado para que le dieran la peor golpiza de la vida a Beltenebros. Y ella no había llegado de casualidad a salvarlo. Había mirado, oculta, la humillación del verdugo. No sintió nada, dice ahora. Ni el dolor del cariño ni el placer de la revancha. Y aunque Beltenebros se fue, ella, después, cayó en depresión. Faltaron años de terapia, cariño y confianza de la Oblatas para curarse y recuperar la fe.

“Estoy bendecida por Dios porque nunca pasó nada grave, no tengo ninguna enfermedad ni un contagio, nunca me dieron carreterazo ni me prestaron como a las demás.”

Minerva no ha sido la única bendecida por Dios. El hijo de Semíramis moría un poco cada día. Sostenerlo en brazos era como abrazar un muñeco de trapo: sin fuerza, sin alma, sin sonrisa. Los ojos enmarcados en un círculo negro, la mirada perdida. Semíramis lo llevó al Templo del Pocito, en la Villa de Guadalupe, y le hizo una promesa a la Virgen:

—Si curas a mi hijo dejo de trabajar.

Y se hizo el milagro. Como cuando Jesús llamó a Lázaro de regreso a la vida y el alma le volvió al cuerpo.

Semíramis no lo podía creer. Era la mujer más feliz del mundo. Pero en el camino a casa Semíramis empezó a negociar con la Virgen: “Dije que dejaría de trabajar, o sea que ya no me voy a parar en la calle, pero nunca dije que no atendería clientes por teléfono. Sólo por teléfono”. Acaso la Guadalupana aceptó el trato porque hoy ese bebé es un muchacho alto, fornido y sano.

Eritrea también dejó la calle. Un grupo de religiosas (distinto a las Oblatas) convenció a un empresario coreano de invertir en un taller de bisutería para ofrecer una alternativa a mujeres en prostitución. Los 250 pesos al día no alcanzan para sus gastos y los de sus dos hijas, así que Eritrea, de 54 años, se nivela con clientes ocasionales: alguno de 500, otro de mil 200 pesos cada 15 días. Pero es su dinero, nunca más el de Esplandián o algún otro padrote.

Tamaris me contó el propio cierre de su historia: “Ahora decido si voy o no voy. Conservo clientes que veo cada mes, cada tres meses. Un viejito que está dializado me da mil pesos por media hora. Mi renta. No me siento culpable ni con remordimiento. Me digo: voy por mi renta”.

Maternidades

Escote siempre altivo, Areúsa no se cambiaba de ropa para subir a tomar café al Centro Madre Antonia. “Mi padrote me enseñó a vender mi cuerpo. Pero el alumno supera al maestro. Si me pagan un rato de 10 minutos y se pasan dos, pagan otro rato”. Areúsa representaba la fuerza de las mujeres que llegaron a la prostitución reclutadas por un padrote y que a la vuelta de los años se liberaban de su explotador. Se ganó a golpes su espacio. Con años de esforzada prostitución en Houston había construido casa para sus hijos.

Esa fuerza se derretía de repente cuando hablaba de sus hijos. Una mujer en sus 20 y un muchacho en la adolescencia. ¿Cómo decírselo? Al hijo menor ya le había llegado la ponzoña de su madrastra —la nueva mujer del padrote— “tu madre baila con hombres, se abraza con ellos”.

—¿En qué trabajas, mamá?

—Cuando seas grande te lo voy a decir, ahora no lo entenderías.

Ya le había pasado con su hija, “tu madre es una mala mujer”, le dijeron y la jovencita había reaccionado con las preguntas obligadas, ¿en qué trabajas, cuánto ganas?, y años después, con la perspectiva del tiempo, se había disculpado con su madre: “Querían que te odiáramos y no te dijéramos mamá”. Cuando su hija se enteró, se metió al ambiente.

Acaso por eso Eritrea, con casi 40 años en la prostitución, ha hecho cada esfuerzo por ocultarlo a sus hijas. Ella sabe, además, que las dos son hermosas “y que podrían obtener cosas a cambio, pero prefiero que hagan una vida normal”. Cuando eran niñas, Eritrea las pasaba a dejar a una guardería del barrio, y a sólo dos cuadras se paraba a la espera de clientes. A las tres de la tarde atendía al último y se cambiaba de ropa para recogerlas: “Así tendidito durante 20 años de domingo a domingo” para mandarlas a la escuela.

¿Cómo guardar el secreto durante 20, 30, 40 años? Las hijas de Eritrea asisten a los cursos del Centro Madre Antonia. También la madre de Semíramis. Ninguna de ellas sabe que su madre o su hija ha estado en prostitución. No hace falta mucha perspicacia para darse cuenta de qué es el CMA y quiénes acuden ahí. Pero lo importante es no normalizar el oficio. Galatea se lo ocultó 16 años a Tamaris quien, una vez que lo supo, lo vio normal y al poco tiempo compartía la banqueta y los clientes. A pocas cosas le teme ahora Minerva, y una de ésas es que su hija se entere que estuvo dos décadas en prostitución: “Una amiga le contó a sus hijos y la despreciaron”, me cuenta.

Por eso entendí cuando Atenea, la tarde del 12 de febrero, regañó a Darioleta. Era un mal día para el trabajo: el papa Francisco estaba por llegar a México, la policía había tomado el Centro Histórico y habían cerrado casi todos los comercios. Había muy pocos clientes.

Areúsa apuraba el café, “Gracias a Dios, Padre mío, me hice como siete ratitos”, decía, y Darioleta contaba de “un pinche marrano que me da mil, mil 500 por un rato pero no sabe que me dedico a esto”, y qué agradable bonhomía y desparpajo de Darioleta, salvo porque ahí escuchaba su hija, una niña de siete años, con su uniforme escolar azul, y la niña sólo se reía a carcajadas, y quizá para Darioleta todo era normal; ella misma había crecido en cuartos de hotel con una madre en el ambiente, pero Atenea la llamó aparte para reprenderla: “La pobre criatura qué culpa tiene, no vuelva a hacer eso, por favor”.

Criaturas. Que comen, van a la escuela, usan ropa y pañales. “Regresé a la prostitución por los regalos del Día de Reyes”, me contó Briolanja, “dices, por ellos no me voy a caer”. Todas las chicas que entrevisté habían ganado dinero en otros oficios: obreras, comerciantes, artesanas, trabajadoras domésticas, siempre con sueldos de risa, turnos de 16 horas en fábricas, extorsionadas por policías por vender en la calle, y habían regresado a la prostitución apremiadas por alguna enfermedad de catastróficos costos: la madre con cáncer de hígado, el bebé con macrocefalia, la hija con púrpura.

Cuánta culpa. Cuando esas mujeres producían más dinero en la prostitución fueron también los años de la infancia de sus hijos. Regresar de noche a casa y encontrar a los bebés mojados o rozados porque las tías o los hermanos más grandes los habían dejado ahí a que se cansaran de llorar sin cambiarles los pañales. Areúsa lamentaba cuánto había abandonado a sus hijos pero la vida le dio una oportunidad de compensar su falta: “Soy la peor de las madres pero a ella la saqué del ambiente, no te quiero ver ahí porque eres mi hija y te quiero”.

Una colega te puede odiar, puede detestarte porque tienes más clientes, acaso alguna vez te agarre a golpes y te diga “pinche vieja explotada por tu padrote”, como le ocurrió a Semíramis, “pero un día volví al hotel con mi hijo y la que es tu peor enemiga en ese momento se solidariza: el niño es sagrado para todas, ¿cómo traes a una criatura inocente en medio de la mierda? Ahí el niño es un ángel”.

Las veo el 10 de mayo de 2016 en la comida del Día de las Madres. Antonia Oviedo Schöental, fundadora de la Oblatas, decía que en sus albergues las chicas debían ser tratadas como princesas. Aquí no son prostitutas, sexoservidoras ni trabajadoras sexuales. Son mujeres en prostitución. Una suma de condiciones las empujó al ambiente (pobreza, abuso infantil, mínima escolaridad, salarios de hambre). O viles raptos, esclavitud moderna. Y en muchas ocasiones por parásitos que provienen de un puñado de municipios de Tlaxcala, el estado más pequeño del país.

La religiosa Carmen Ugarte puso un rótulo a la entrada del CMA: Puerta de la Misericordia. Los pecados se perdonan al traspasarla. Jesús es madre (y padre) que acepta, abraza y conforta sin juzgar a nadie. Que ofrece un nuevo proyecto de vida no sólo en el cielo sino en la tierra. Las monjas sirven platos de mole con arroz, vasos de agua de limón y botellas de coca cola. En unos minutos se levantarán las mesas para que suene la cumbia y bailen. Unas horas que serán princesas, con sus nombres reales, sin esos pseudónimos para el oficio (Yénifer, Vanesa, Cindy) ni los nombres mitológicos o medievales que les he puesto en esta crónica para proteger su identidad y la de su familia.

“Con mi vida se podría escribir un libro”, fue la frase, idéntica, de tres de las chicas con las que hablé. Cuánto desequilibrio entre el anhelo de memoria y la condena al anonimato. Cuánto quisiera gritar sus nombres y derribar el muro del estigma, porque si en algún lugar me he sentido rodeado de dignidad fue con estas mujeres fuertes, dulces, generosas y dañadas de olvido.

* Todos los nombres de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución y de sus padrotes han sido modificados por razones de privacidad y seguridad.

Ayúdame a seguir contando historias. Deposita un donativo en la clabe: 072180002391565508 de Banorte.

Deja un comentario